新しいチャレンジには、いつも孤独や不安がともなうもの。スタートアップ企業にとって、事業をおこなう場所や、周りの環境はとても重要ですよね。それらの中でもっとも大切なのが「そこで出会える人」ではないでしょうか?

特集「山梨で会いましょう」では、山梨に関わるスタートアップを応援したい、興味がある、一緒に何かやってみたい、といった“スタートアップフレンドリー“な山梨県人にお話を聞いていきます。

第3回目となる本記事は、創業107年の瓦屋として、地元山梨での屋根瓦施工はもちろん、国内や海外での瓦プロジェクトへの参画や、「icci KAWARA COFFEE」などの飲食店、また瓦を使ったプロダクトブランド「icci KAWARA PRODUCTS」も手がける有限会社 一ノ瀬瓦工業の代表 一ノ瀬靖博さんにお話を聞いていきます。

瓦はアートになる

一ノ瀬さんは107年続く老舗の瓦屋の5代目ですが、22歳で家業を継ぐ以前は何をされていたんですか?

実は音楽をしていたんですよ。

え、バンドですか!?

高校3年のときにハマってしまって(笑)。その頃からいずれ家業を継ぐということは頭の中にはあったので、そもそもどこかへ就職するという選択肢はなかったんです。瓦の仕事をするか、何か表現をする仕事をするか。その二択で考えていて。

表現する仕事として、バンドの道を選んだんですね。

東京に出て3年間頑張っていたんですけど、音楽ってどれだけ才能があってもコネクションやタイミングが掴めないと難しい業界で。当時憧れていた先輩のバンドがメジャーデビューしたんですけど、自分にとってこれ以上ないと思っていた音楽が評価されずに挫折していくのを目の当たりにして、夢を現実化することの難しさを痛感したんですよね。

それで山梨に帰ってくることになったんですね。その3年間は何か自分に与える影響とかってありました?

業種のカテゴリは違うけど、瓦も同じ「表現」というジャンルだと思っているので、見せ方や見られ方など音楽で学んだことは瓦の仕事にスライドさせて考えていましたね。

一ノ瀬さんの中で表現するということは非常に重要なんですね。

まあ…そうでもしないとやってられないぐらい当時大変だったってのもありますけど(笑)。瓦の仕事は住む人の安全や快適さを支える非常に重要な役割を担っているうえに、現場も非常に過酷ですので。

過酷な状況で自分を奮い立たせるモチベーションのひとつが表現だったんですね。

それに、瓦に限った話じゃなくて、文化を継承するためにはそこにいろんなジャンルの人や知見を取り込んで間口を広げていかなければならないと思ったんですよ。そうでないと、初めて見た人に「面白そう」って思ってもらえる魅力的なものにはならない。

それで様々なジャンルの事業を手がけていくことになるんですね。何か大きな転換期はあったんですか?

25歳くらいのときに京都へ行く機会があって、そこで目の当たりにした伝統的な街並みにすごく感動したんです。国籍を問わず世界中の人が訪れる街の重要な要素を「瓦」が担っている。そう思った時に、これまで触れてきた音楽やカルチャーと瓦がリンクしていくのを感じて。「瓦はアートになる」と確信したんですよね。

海外の人からすれば瓦はアートとして捉えてもらえると?

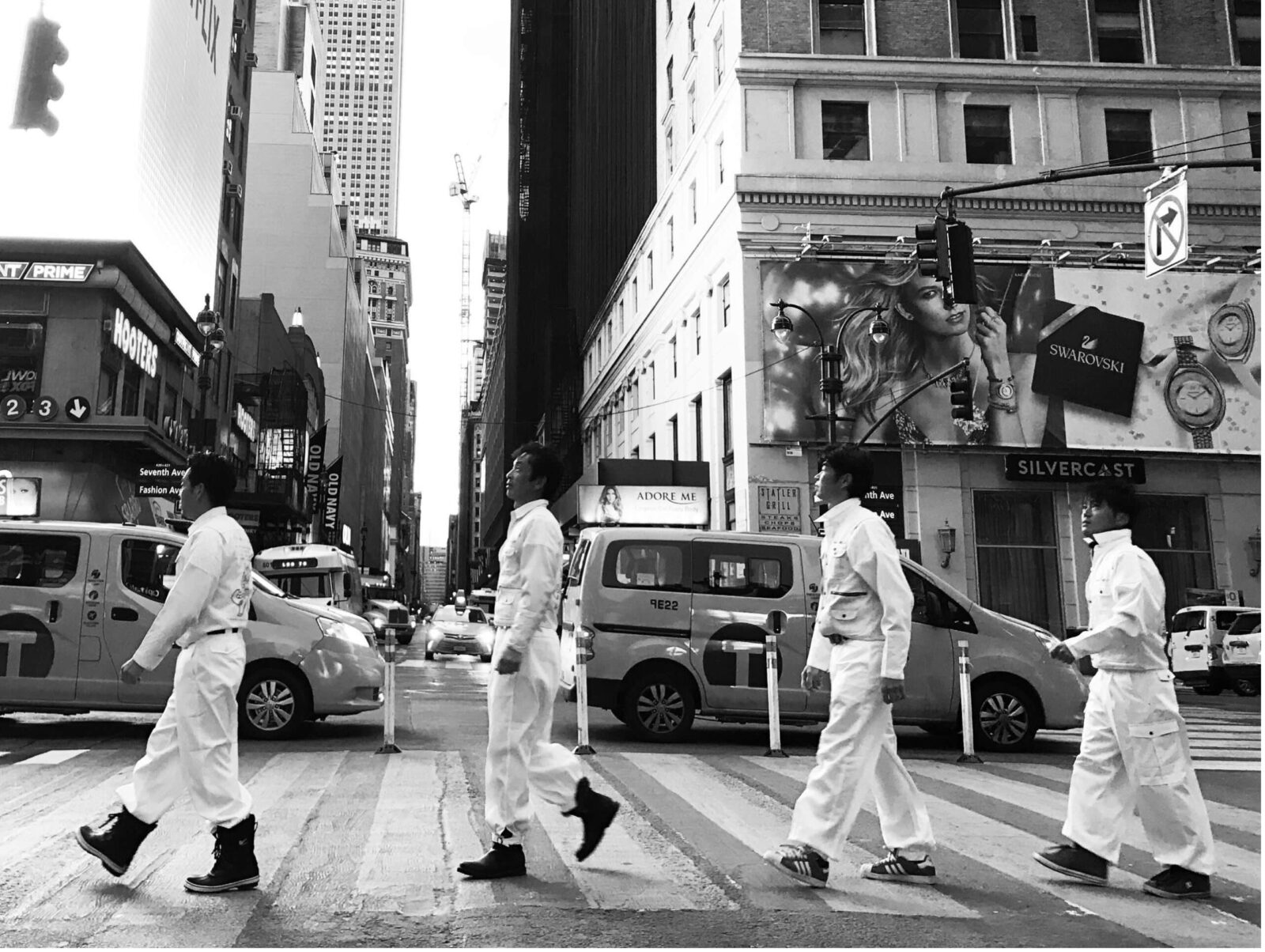

そうですね。そこでまず、海外で仕事をして、それを日本に逆輸入することを考えたんです。当時のうちのスタッフ達に「ニッカポッカでニューヨークを歩くぞ」って宣言して(笑)。結果的に、15年経ってその夢を叶えることになるんですけど、スタッフ全員有言実行してたどり着いたNYの街並みに感動してましたね。

世界のイェールにkawaraを届ける

ちなみにどういった仕事でアメリカへ行かれたのですか?

2013年頃だったと思うんですけど、当時ずっと海外展開を考えていたので、ホームページも外国人向けに作っていたんですよ。そしたらある日突然アメリカから電話がかかってきて、カリフォルニアに住むご夫婦からの相談だったんです。旦那さんが禅宗の宗教法人を運営していて、日本庭園や本格的な本堂の建設を検討しているというお話で。

ホームページからの問い合わせだったんですね。

そのプロジェクト自体は8年後に実現することになるんですけど、打ち合わせの段階から携わっていた建築家と親しくなり、彼の紹介でアメリカ・コネチカット州にあるイェール大学アートギャラリーの「Japanese Tea Gate Project」というプロジェクトに参加することになったんです。こちらはとんとん拍子に話が進み、話をもらってから約2年ぐらいで現場が始まりました。

偶然のつながりだったんですね。どういったプロジェクトだったんですか?

ルイス・カーン氏という建築界の巨匠が設計したギャラリーの中庭に日本建築の茶室と塀を建てるプロジェクトで、その塀や屋根の瓦葺きを任されたんです。やはり、世界のイェール大学ともなればプロジェクトの注目度も高く、スタート前から大きな話題になっていましたね。そんな中、僕は日本から招かれた唯一の職人で。

プレッシャーすごそうですね…。実際プロジェクトを終えて評判はどうだったんですか?

とにかく100%全力でやり切ったんですよ。そうしたら日本でも「なかなかここまで綺麗に瓦を葺ける職人はいない」と高い評価をいただいて。話題を聞きつけたニューヨークの建築家がイエールを訪れて、後のフロリダで始まるプロジェクトのオファーをいただいたんですよ。今やれって言われてもここまでのクオリティは出せないかもしれないですね(笑)。それをきっかけに、京都の瓦業者からカリフォルニアで進めるプロジェクトへの誘いを受けることになったり、世界文化遺産である二条城の改修工事にも関わることになったりと、国内外で滅多に経験できない現場へ携わらせていただくようになりました。

海外での仕事ぶりが国内で高く評価されたんですね。外国人の反応はどうだったんですか?

いぶし銀の美しさや、デザインに込められた火事避け、厄除けなどの意味合いなど、日本の文化について興味を示してくれましたね。ただそれより高い評価をいただいたのが、仕事に向かう姿勢や、仕上がりの細やかさだったんです。まあ…現場が始まって早々に瓦の到着が10日ほど遅れるアクシデントもあったんですけど(笑)

それはかなりピンチでしたね!

塀に使用した「一文字軒瓦(いちもんじのきがわら)」って、軒の側面と下辺が綺麗な一直線になるように「合端(あいば)」という作業が必要なんですね。紙一枚入る隙間ができないよう、細かく継ぎ目を削って調整していくんですけど、これにまた10日間ぐらい時間を要するんです。だからはじめは歓迎されたんですけど、次第に「まだできないのか」みたいな険悪なムードになっていって。

一見地味だけれど重要な作業が、現地の人には理解されなかったと。

作業現場の見学アテンドをしていた施設長も、いよいよしびれを切らしてしまって。そこで、工程を変更して塀の一部だけ瓦を乗せることにしたんです。そうしたらそれを見た施設長が「この美しい仕上がりのための作業をしていたのか!」と絶賛してくれて。そこから現場の雰囲気は一変して、合端作業にも理解を示してくれるようになったんです。

柔軟な対応が功を奏したんですね。

本来は一発目の海外仕事だったし、合端作業も含めて日本の伝統的な工程をまるっと見て欲しかった。でも異文化が混じり合う海外では「お互いの違いを認め、歩み寄る」という姿勢を持つことが大切で、自分のやり方を押し通してしまうと「融通が効かない、仕事ができない」という評価になってしまうんです。

まずは相手に理解してもらう土台を作ることが大切なんですね。

誇りをもって自分のスタンスを貫くことは、瓦でいえば日本というホームだからできることで。違うカルチャーの領域で勝負するなら、相手に少し寄り添った形に変換させないと、本当に伝えたい本質すら伝わらないんですよ。

本質を伝えたかったがために、本質が伝わらない。それって悲劇ですもんね。

「衣・食・住」に選択肢を与える

プロダクトの制作についても、今まで瓦に興味がなかった人たちに向けてアプローチをかけていく事業ですよね。どういった経緯でできあがっていったんですか?

イェール大学のプロジェクトとほぼ同時期だったんですけど、当時徐々に瓦の需要が落ち込んでいく中で、そもそも興味のない人たちに瓦を届ける手立てを模索していたんです。そこで考えたのが、ライフスタイルの分野に瓦をねじ込んでいく、「衣食住×瓦」というコンセプトでした。

衣食住に瓦を掛け合わせると?

そうです。まず「住」は今まで行ってきた住宅屋根の施工事業ですよね。「食」については「Marimo Café & Dining」や「icci KAWARA COFFEE」といった飲食店の運営。そして「衣」のインテリア・プロダクト事業として、新たに「icci KAWARA PRODUCTS」というブランドを立ち上げることになったんです。

2016年にローンチされた当時、山梨県内でもすごく話題になりましたよね。

まずプロダクト自体が「かっこいい」と思ってもらえることを最優先に考えたんですよね。そこで、専務である妻が元々ファッション業界の第一線で働いていた経緯があったので、そのつながりを辿りアートディレクターのHIROCKさんにディレクションを依頼したんです。

HIROCKさんといえば、NIGO®︎氏が手がけたアパレルブランド「A BATHING APE®」のグラフィックデザイナーをされていたトップクリエイターですよね。

そうです。すると「ポップカルチャーの最先端をいくHIROCKが、なぜ伝統的な瓦に関わっているのか」と大きな話題になって。多くのメディアにも取り上げていただいたこともあって、プロダクトの立ち上げ1年目から様々な企業やアパレルブランドとのコラボレーションが実現していきました。

異なるジャンルの人が関わったことで、今まで接点がなかった業界やユーザーに瓦の魅力を届けることができるようになったんですね。

おしゃれな物を手に取ったら、「これ瓦だったんだ」と気付いてもらえる順番が正解だと思っていて。特に世の中の流れに流行や価値観が左右される現代においては、まず選択肢に入らなければそもそも勝負にならない。どれだけ伝えたい価値があっても、それを伝えたいのはこちらの都合ですからね。

相手やユーザーに合わせて見せ方を工夫しなければ、伝えたい本質すら伝わらない。海外プロジェクトのエピソードにも通じるところがありますよね。

そうですね。僕たちの仕事は、瓦を載せるという選択肢が、家や街並みに対して「cool さ」とか「かわいらしさ」とか「文化的表現」だとか、瓦を選ぶという行為への安心感を作ることだと思ってます。プロダクトを通しても現代のライフスタイルにマッチする瓦の魅力を提供できれば、瓦自体が持つストーリーなどの再認識、再認知に繋がっていくでしょうし。「これありだね」っていう土俵に上げていくことが大切だと思っているんです。

安心感なんですね。ちなみに経緯はお伺いしましたが、大きく方向性をシフトしたきっかけって何かあったんですか?

僕が業界に入ってからの数年間は会社の経営的にも厳しい時期が続いたんですけど、その頃にとある取引先が倒産してしまって。多額の未払いを受けることになったんですよね。

それはかなりの痛手ですよね…。

そこで、現専務である妻と改めて今後のことについて話し合ったんです。 「もう相手の要求だけ呑み続けて仕事を取るなんてやめて、自分たちのやりたいこと、自分たちが発信したい魅力や可能性を全力で追求しよう」と。そこから飲食部門を皮切りに、どんどん新しいことにチャレンジしていくことになったんです。

ある種の挫折がきっかけとなったんですね。でも、それだけ死に物狂いでやってきた下地があるからこそ新しい展開にも踏み切れたというか。

そうですね。今思えば無駄なことは何もなかったと思います。腐らずに、とにかくなんでも掴んでやろうという思いで仕事をしてきたので。そういった苦しい経験が今の自分を作っていると思います。

山梨で、何か面白いことを仕掛けていこう

ここまで海外のプロジェクトや首都圏に向けての事業展開についてお話を伺ってきましたが、数年前から山梨県内の経営者や醸造家さんたちとチームを組んで活動されていますよね。あれはどういった経緯で始まったんですか?

「焚火DX」ですね(笑)。もともとは、偶然子どもが同じ幼稚園に通っていたパパ友同士だったんですよ。そこまで話したことはないけど、お互いの仕事や存在は何となく知っている感じで。

むしろそれまでは接点がなかったんですね。何か関わり始めるきっかけや心境の変化があったんですか?

きっとたまたま彼らとタイミングが合ったんでしょうね。今でこそ地方も面白くなってきましたけど、以前はカルチャーの中心ってやっぱり東京で。一度外に出て山梨に帰ってきたメンバーがほとんどなんですけど、みんな地元にいながら、内にも外にも意識を向けてるみたいな感じでした。

昨今ほどローカルに目が向けられていなかったときから、先駆的な動きをされていた皆さんですよね。

そうかもしれないですね。お互い意識はしてないけど、視界のどこかに入っている存在というか。当時の自分は「何か地方で面白いことをやってやろう」って必死だったんですよ。でもそんな期間を経て、ある程度自分の表現したいことが形になってきたときに「そういえば山梨シーンってどうなってるんだっけ」って目線が向いたタイミングがあったんです。そうしたら自分が思っていた以上に面白い取り組みをしている人がたくさんいて、カルチャーが底上げされているのを感じたんですよね。きっと、みんなそうだったんじゃないかな?

それが皆さん同じぐらいのタイミングだったんですかね。

ちょうど2019年頃でしたね。一緒に焚き火をしながら話をしたときに、「自分たちのような大の大人たちが本気で遊んだら、何か面白いことができるかもね」って意気投合して。そこから1人2人と新しいメンバーが加わり、今のメンバーで集まるようになったんです。

一ノ瀬さんたちのような方々が新しい人や価値観が入ってくる流れを作ってくれたことで、山梨全体のカルチャーが底上げされた側面もあると思うんです。そういう意味では、最近Uターンして事業を始めたりする方々も増えていますよね。

うちにもUターンで就職してくれたスタッフがいますが、そういった優秀な人材が帰ってきてくれる流れができると、山梨県にとっても非常に良い刺激となりますよね。

表現することに枠組みは関係ない

山梨を盛り上げるという意味だと、山梨県はスタートアップ企業の誘致や支援にも力を入れてますが、これから山梨で事業展開を考えているスタートアップに一ノ瀬さんから何かアドバイスはありますか?

カルチャーが底上げされてきている一方で、業種によってはまだまだ保守的な部分もあるんですよ。僕が20代半ばの頃に新しい動きを始めたときも、やはり同業の人から多くの批判を受けましたしね。だからスタートアップの方に伝えたいのは、地方で新しいことを始める際には、批判を受ける覚悟が必要だということ。それは決してネガティブな考えではなくて。

それだけ新しいことにチャレンジしているからこそ批判もあると。

そうですね。批判もあるけれど、それ以上に山梨には横並びで挑戦をし続けている面白いプレーヤーが増えているんで。そういった人たちと価値観を共有しながら、「関係なくないですか?」ってスタンスで結果を出していけばいいと思うんですよ。

やっぱり一ノ瀬さんにはロックを感じますよね(笑)

もちろんわざわざ最初から無理に尖る必要はないと思うんですよ。目標に向かうためには対立しない方がいいキーパーソンもいますし。でも、どこに行っても何かしらのハレーションは必ず起こるので、その予防や解決のためだけに動くのは時間の無駄だと思うんです。

目的がすり替わってしまうというか。

環境が変わると「あの人とつながっていた方がいいかな」とか、打算的に考えてしまうこともあるじゃないですか。そういうときに相手の意見や価値観に流されてしまうと、自分のやりたかったことにモヤがかかってくる。その雲行きが怪しい状態で右往左往してしまうから、いろんなことがブレてきちゃうと思うんですよ。

そういう状況は痛いほどわかります…。

そんなときこそフラットに自分を見返して、やるべきこと、やりたいことをクリアにする。その力さえあれば、地方に限らずどこにいっても上手くやっていけると思うんですよね。

ちなみにここまで瓦の担い手としての思いを伺ってきましたが、1人のプレイヤーとしてチャレンジしていきたいことってあるんですか?

やっぱり海外じゃないですかね。同じ価値観を共有できることは、いい部分もあればつまらなさもあるんです。その点、まったく文化が異なる人たちにアプローチをかけていくことって、難しい分すごく面白いんですよ。

逆境にこそ燃えるというか、ポジティブな貪欲さを感じます。

全身全霊でぶつからないと伝わらないし、それゆえに見せ方を追求するモチベーションになる。幸い僕は海外にはない日本独自の文化に携われているので、そのツールをすべて使い切って、自分の表現がどこまで世界に通用するのかチャレンジしていきたいんです。

一ノ瀬さんはプロデューサーでありながら、表現を突き詰める1人のアーティストなんですね。すごくかっこいいです。

まあ…ここまでいろんなことを言っておいて、職人としての腕がなかったら話にならないですから、これからも表現者として技術にはこだわっていきたいですよね。「関係ない」とか言ってますけど、僕だって批判されればいちいちへコみますから(笑)