NEWS 最新のお知らせ

山梨県のお知らせに関する記事

-

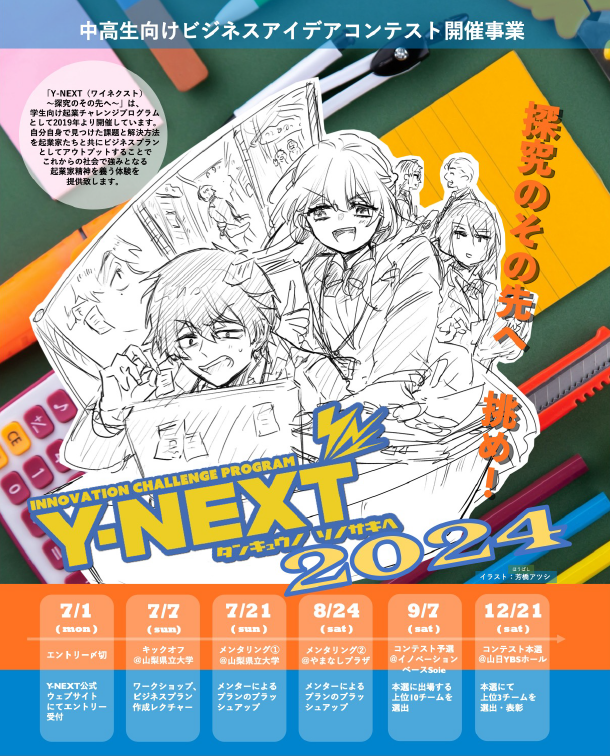

山梨県では、県内中高校生を対象に、地域の課題解決をテーマにしたビジネスプランコンテスト「Y-NEXT(ワイ・ネクスト)」を開催し、探求活動を推進するとともに、起業家精神の育成を図っています。 現在、同事業の参加者を募集しています。 詳細については、下記関連リンクからご覧ください。 https://www.pref.yamanashi.jp/startup/y-next.html

-

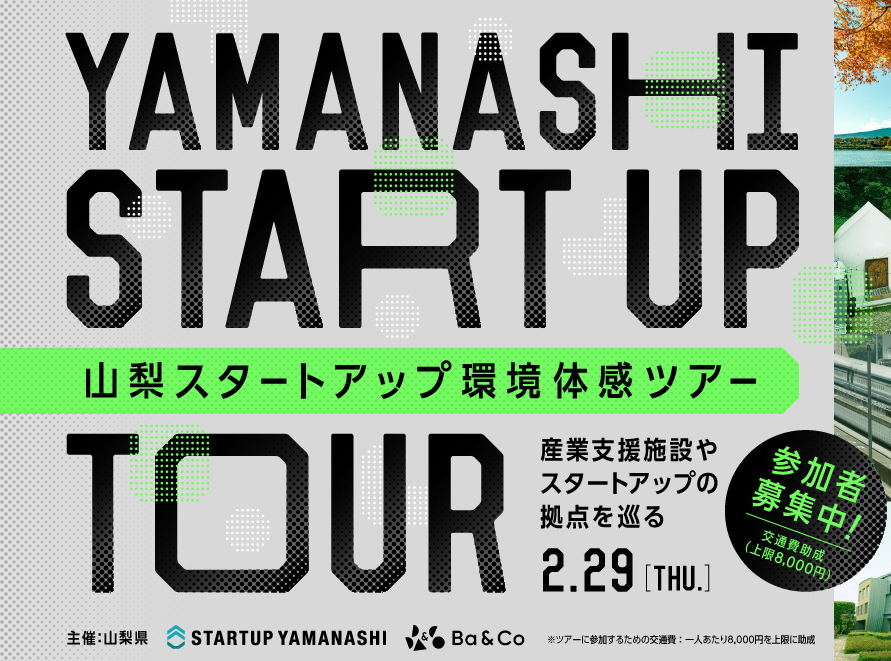

スタートアップ企業の誘致に向け、さまざまな施策に取り組む山梨県。その事業支援のスタンスや環境を感じてもらうことを目的とし、シェアードワークプレイス「co-ba」を運営するバ・アンド・コー株式会社とともに開催した「山梨スタートアップ環境体感ツアー」。 ツアーの後半では、実際に山梨県の支援を受けて活動している企業やスタートアップとの連携を模索する地元企業を訪問。各企業の代表から話を伺うとともに、その取り組みを体感した。 ツアー前半の様子はこちらからご覧ください。 山梨スタートアップ環境体感ツアー前編 – 山梨の現状を知る –

-

首都圏からのアクセスがよく、豊かな自然に恵まれ、多数の企業が進出する山梨県。同県は、スタートアップ向けのアクセラレーションプログラムや、実証実験サポート事業、全国初の行政によるスタートアップ出資事業など、スタートアップを支援するためのプログラム・事業を多数展開。2023年度にはスタートアップ・経営支援課を新設し、「地に足のついた支援」を目指して、スタートアップに寄り添い、伴走する手厚い支援を行なっている。 そうしたなか、同県は、シェアードワークプレイス「co-ba」を運営するバ・アンド・コー株式会社とともに、山梨県や全国のローカルで事業展開を検討しているスタートアップと支援者を対象に、山梨県の事業支援のスタンスや環境を感じてもらうことを目的とした「山梨スタートアップ環境体感ツアー」を開催した。

-

オープンイノベーションとは、他社と連携しながら新しい知識や技術を取り入れて行う技術革新を指します。山梨県では、さまざまな企業がホスト企業となりオープンイノベーションに取り組んでいます。 ここでは、山梨県のオープンイノベーションにかかわるホスト企業の声や目標を紹介します。 目次 山梨県でのオープンイノベーションの魅力は? オープンイノベーションに参加する企業の声 株式会社山梨放送 株式会社内藤ハウス 株式会社メイコー 株式会社アルプス まとめ 山梨県でのオープンイノベーションの魅力は? オープンイノベーションとは、他社の知識や技術を取り入れ、新しい事業の創造を目指す方法です。自社だけで研究・製品開発、技術改革などをする構造から脱却し、自社と他社がもつそれぞれの専門分野の知識や技術を流出入させます。 自社だけで開発を進める「クローズドイノベーション」は内部組織だけで開発チームが構成されるため、閉鎖的な環境になるのがデメリットです。オープンイノベーションによってスタートアップとの共創に取り組むと、新たな発想やアイデアを得られる可能性が高まり、新規事業の立ち上げや事業成長の機会にもなります。 山梨県には、スタートアップとのオープンイノベーションを目指す中小企業も多く、アイデアの実現や販路の拡大を目指すスタートアップにとっても、さまざまな魅力があります。 商品・サービスの革新や企業間での啓発・連携を目指す山梨県の企業で構成される一般社団法人山梨県ニュービジネス協議会(YNBC)の清水会長や金丸副会長は、山梨県でオープンイノベーションに取り組むメリットとして、企業や人々がコンパクトに集積され、新しい取り組みに対する協力が得られやすい点を挙げます。 山梨県は県土のほとんどを自然が占めており、必然的に人々の距離が非常に近くなりやすい土地です。また、新しいものが好きな人も多いため、スタートアップ企業が取り組む新しい試みに対する協力者も見つけやすい点が特徴です。 さらに山梨県は東京からも近く、リニア中央新幹線の開通によって首都圏との時間的な距離もさらに近づきます。オープンイノベーションを通して新しい挑戦をしたい企業にとって、ちょうど良い場所が山梨県であると言えるでしょう。 YNBCでは、会員企業(約200社)とスタートアップ企業とのオープンイノベーションに積極的に取り組んでいます。このようなオープンイノベーションを進める団体が存在することも魅力です。 2.オープンイノベーションに参加する企業の声 山梨県が主催するオープンイノベーションでは、地域に根ざしたさまざまなホスト企業が参加しています。ホスト企業となる4社について、プログラムに参加した背景などを紹介します。 2-1.株式会社山梨放送 株式会社山梨放送は、ラジオやテレビの放送事業を行う企業です。メディアを取り巻く環境が日々移り変わる中、地域に根差すローカルメディアとしての将来性を高めるため、オープンイノベーションに参加しています。 山梨放送がスタートアップ企業と取り組みたいテーマとして掲げるのは下記の3つです。 ・子どもたちの成長サポート ・地場農産品のブランディング ・山梨県の観光資源の魅力を引き出す 山梨放送の小林氏は、メディアの役割として「青少年育成」を挙げます。特に今回は、食育サポートに力を入れたいと考えており、学校給食を通じた取り組みを検討されています。また、観光立県である山梨県の観光地や特産物などの魅力を伝え広めるブランディングについても、映像制作以外のノウハウを得ながら取り組んでいくことを目標としています。 山梨放送はテーマ実現のために、自社の映像制作技術や設備のほか、「山日YBSグループ」と呼ばれる総合情報メディアグループのネットワークも活用可能としています。地域の活性化につながるような新たな発想をスタートアップ企業と生み出し、新しい価値の想像を目指します。 2-2.株式会社内藤ハウス 株式会社内藤ハウスは、プレハブ・システム建築や自走式立体駐車場などの建設事業を行う企業です。自社の建築技術や工場、13拠点のネットワークを活用可能とし、特に物流倉庫内の作業に関する下記の3つに取り組みたいと考えています。 ・荷捌きの自動化・省人化 ・在庫管理の自動化・省人化 ・搬入搬出をしやすくする収納ラック・レイアウトの提案 プログラムの窓口を担当している島村氏は、自身がスタートアップ企業と関わった経験から、最先端の技術を持つスタートアップと自社が培ってきたノウハウをかけ合わせることで、新しい価値が生まれるのではないかと期待しています。 株式会社内藤ハウスは、物流業界の人手不足解消を課題とし、未来ある社会形成への貢献を目指しています。そのために、スタートアップ企業との共創によって建設事業に新たな価値を付加するのが目標です。 2-3.株式会社メイコー 株式会社メイコーは、半導体やクリーンエネルギー産業に関する装置の設計から製造、据え付けまでを行う企業です。61年の歴史を持つ株式会社メイコーですが、発展にはスタートアップ企業とのかかわりがあったと、取締役の大久保氏は語ります。 自社がもつ真空技術を活用することで、フードロス削減に取り組めるのではないかと考えたのが、オープンイノベーションに参加したきっかけです。とはいえ、食品分野への知見が少ないことから、スタートアップと協力しながらさまざまな分野での新ビジネスを創出したいと考えています。 フードロス削減の実現に向けて、メイコーがもつ真空技術にくわえ、乾燥や酸化防止技術、国内最大級のクリーンルームなどを活用できます。取締役の大久保氏もオープンイノベーションに関わっていることから、意思決定をすばやく行い、スタートアップと力を合わせられる環境を整えています。 2-4.株式会社アルプス 株式会社アルプスは、公共施設や高速道路パーキングエリアでの外食店舗の運営を行っている企業です。創業50年を控えた現在でもベンチャー的な気質を残し、他社との連携を積極的に行っています。飲食店の人手不足を課題とし、今回のオープンイノベーションでも小売分野を含めた省人化・無人化を図りたいと考えています。特に調理と会計、配膳の場での省人化・無人化の実現が目標です。 代表の金丸氏は、「小売業界に対しては一定のノウハウがあるものの、飲食分野においてはまだまだこれからだ」と語ります。山梨初・日本初となって、業界において大きなインパクトとなることを目標としており、オープンイノベーションによってともに新しい価値の提供を目指しています。 課題解決と目標の実現に向けては、自社が運営する飲食店や食堂を活用可能である他、オープンイノベーションでは社長自身が窓口として関わることになっています。株式会社アルプスはスタートアップ企業との素早い連携による新たな事業展開に力を入れている企業です。 まとめ 山梨県が主導して行うオープンイノベーションでは、地域に根付いた複数の企業がホスト企業として参加しています。それぞれのホスト企業の具体的な目標は異なりますが、現在自社がもつノウハウを別の分野で生かすために、新しい発想や技術を求めていることは共通しています。 企業間や人同士の関わりが深く、新しい挑戦に日々挑み続ける方が多い山梨県での事業拡大をぜひ検討してみてください。 #column_wrap .txtbox{margin:1em 0 4em;}#column_wrap .txtbox p{margin:0 0 2em; line-height:2em; margin-top: 0 !important;}#column_wrap .txtbox p.mb0{margin-bottom:0 !important;}#column_wrap .txtbox p.mb1em{margin-bottom:1em!important;}#column_wrap .txtbox p.mb2em{margin-bottom:2em!important;}#column_wrap .txtbox p.mt0{margin-top:0 !important;}#column_wrap .list_none li:before{display: none !important}#column_wrap .pageindex{max-width: 620px;margin:1.5em auto 6em; padding:1.5em 2.5em;background: #f4f9f9; list-style-type:none;}#column_wrap .pageindex p{font-size:1.5em; text-align:center;margin-bottom: 1em; color: #333;}#column_wrap .pageindex ol{counter-reset:item;list-style-type:none; padding-left: 0;}#column_wrap .pageindex>ol>li{list-style:none !important; padding: 0.4em 0;}#column_wrap .pageindex ol li ol{padding-left:1em !important; margin-top: 0 !important;}#column_wrap .pageindex ol li:before{counter-increment:item; content:counters(item, "-")". "!important;;position: inherit !important; padding-right: 0.5em;}#column_wrap .list_none li:before{display: none !important}#column_wrap .pageindex ol li a{line-height:2em !important;}#column_wrap .list_none li:before{display: none !important}#column_wrap .txt_red{color:#F00;}#column_wrap .txt_bold{font-weight:bold;}#column_wrap .borderbox{margin: 0 auto 2em; padding:2em; border:1px solid #A0A0A0;}#column_wrap .borderbox p:last-of-type, #column_wrap .borderbox li:last-of-type{margin-bottom:0 !important}#column_wrap .borderbox{padding: 1em;}

-

現在、外部の連携先とともに新規事業や研究開発を行い、イノベーションを起こす「オープンイノベーション」が注目を集めています。オープンイノベーションを行えば、自社のリソースを確保したり新しい知見を得たりすることも可能です。 当記事では、オープンイノベーションとは何か、なぜ注目を集めているのかを解説するとともに、オープンイノベーションを成功させるために必要なポイントを解説します。 目次 オープンイノベーションとは オープンイノベーションの必要性 オープンイノベーションとクローズドイノベーションの違い 近年のオープンイノベーションの種類 オープンイノベーションを行うメリット リソース不足を解消できる 新しいアイデアを取り入れられる 事業推進のスピードがあがる 企業がオープンイノベーションを成功させるには 全社的な戦略・ビジョンを策定する オープンイノベーション専門組織を設定する 外部の連携先を探す オープンイノベーションへの理解を社内で深める オープンイノベーションの成功事例 コニカミノルタ株式会社 鶴岡市 大阪市 まとめ 1.オープンイノベーションとは オープンイノベーションとは、組織内外の技術やアイデアを有効活用してイノベーションを生み出し、外部へと発信していく概念です。オープンイノベーションには、自社以外のパートナーと連携して研究開発にあたり、新製品やサービスを生み出すことも含まれます。オープンイノベーションで企業・教育機関・政府などの多様な主体が連携し、新しい価値を生み出す事例も珍しくはありません。 そもそもイノベーションとは、社会や顧客の課題解決を助ける画期的な技術やアイデアにより、新しい製品やサービスを生み出すことを意味します。イノベーションによって生み出された製品などは社会・顧客へと普及され、開発にあたった企業がビジネス上の対価を受け取る傾向にあります。 (出典:文部科学省「平成29年版科学技術白書」) (出典:国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構「オープンイノベーション白書 第三判」) (出典:経済産業省「日本企業における価値創造マネジメントに関する行動指針」) 1-1.オープンイノベーションの必要性 オープンイノベーションの対局にあたる概念は、クローズドイノベーションです。以下の理由でクローズドイノベーションに限界が生じたため、近年ではオープンイノベーションに注目が集まっています。 ・IT技術の発展 ・グローバル競争の激化 ・顧客ニーズの多様化 ・製品やサービスのライフサイクル短期化 クローズドイノベーションでは自社の経営資源のみを活用して製品やサービスを開発し、既存の取引先のみに販売します。1980年代までの日本では知的財産の管理を徹底する目的で、クローズドイノベーション型のビジネスが中心となっていました。 しかし、1990年代以降にはIT技術の急速な発展やグローバル競争の激化によって、クローズドイノベーション型のビジネスに限界が生じます。研究から開発までを組織内のみで行うビジネスモデルでは、無数に登場する競合他社に対抗できる製品やサービスをスピーディーに生み出すことが困難であるためです。 加えて1990年代以降は顧客ニーズの多様化を受けて、製品やサービスのライフサイクルが短期化しています。市場が激しく変化する現代社会において企業の競争力を維持するためには、クローズドイノベーションからオープンイノベーションへの切り替えを検討する必要があるでしょう。 (出典:文部科学省「平成29年版科学技術白書」) (出典:国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構「オープンイノベーション白書 第三判」) 2.オープンイノベーションとクローズドイノベーションの違い オープンイノベーションとクローズドイノベーションでは、人材の雇用方針や自社が利益を得るための研究開発フロー、基本マインドなどの項目に違いがあります。以下は、各概念の主な違いを示す表です。 オープンイノベーションでは自社の知的財産を他社に使用させることがあるものの、すべての技術やノウハウを簡単に解放する必要はないとされます。オープンイノベーションで企業が成功するためには、自社にとって特に重要性の高い知見を「コア領域」として管理しつつ、一部の知的財産を積極的に解放することが重要です。 (出典:文部科学省「平成29年版科学技術白書」) (出典:国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構「オープンイノベーション白書 第三判」) 3.近年のオープンイノベーションの種類 オープンイノベーションには、インバウンド型・アウトバウンド型・連携型などの種類があります。オープンイノベーションの種類によって期待される効果やメリットは変化するため、目的に応じた手法を選択しましょう。 オープンイノベーションの種類ごとの特徴は、以下です。 ・インバウンド型 インバウンド型とは、外部機関の技術やアイデアを積極的に活用して自社の弱点を補完し、イノベーションを実現する手法です。インバウンド型には、製品やサービスの研究開発にかかる時間を短縮できるメリットがあります。 ・アウトバウンド型 アウトバウンド型とは自社の独自技術やノウハウを外部機関に解放することで市場からのフィードバックを受け取り、発展につなげる手法です。アウトバウンド型には、自社で活用していない知的財産の収益化を図れるメリットがあります。 ・連携型 連携型とは、インバウンド型とアウトバウンド型の組み合わせでイノベーションの実現を目指す手法です。連携型では、外部機関と自社が相互の弱点を補完し合うことによる相乗効果を狙えます。 たとえば、他社の持つ特許権などを自社の研究開発に活用する「ライセンスイン」は、インバウンド型のオープンイノベーションにあたります。自社で開発した知的財産を外部機関に提供する「ライセンスアウト」は、アウトバウンド型のオープンイノベーションです。エンジニア・デザイナーなどが集合してチームを作り、集中的にアプリやシステムの開発を行う「ハッカソン」は、連携型のオープンイノベーションにあたります。 (出典:国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構「オープンイノベーション白書 第三判」) 4.オープンイノベーションを行うメリット オープンイノベーションのメリットを理解しないままプロジェクトを推進しても、狙った成果を得られない可能性があります。オープンイノベーションを行う企業にとってのメリットを今一度確認し、自社の取り組みに生かしましょう。 4-1.リソース不足を解消できる 企業が新規事業に取り組む際には人材・技術・設備など、さまざまなリソースが必要です。 オープンイノベーションに取り組むと外部機関の支援によってリソース不足を解消し、人材育成や設備投資にかかる負担を軽減しつつ、新規事業に取り組めます。 オープンイノベーションで外部機関と連携し、異なる組織の文化や価値観に触れること自体が従業員の成長につながる良い経験です。外部機関の良い風習を自社の経営に取り入れれば職場環境を改善でき、更なる事業成長へとつなげられる可能性もあります。 (出典:国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構「オープンイノベーション白書 第二判」) 4-2.新しいアイデアを取り入れられる クローズドイノベーションで自社の従業員から新製品やサービスの企画案を募集しても、既存事業に類似したアイデアしか得られないことも多くあります。オープンイノベーションを行うと、外部機関の人材が持つ画期的なアイデアを取り入れることが可能です。 たとえば、スタートアップ企業と連携して製品開発を行う大手企業は革新的なアイデアやビジネスモデルから、新規事業のヒントを得られます。革新的なアイデアをもとに新規事業を推進すれば、時代のニーズに合う製品やサービスを生み出せる可能性も高まるでしょう。 オープンイノベーションを通じて得た新しいアイデア・知識・技術は、企業の資産として蓄積が可能です。蓄積した資産を将来的な事業展開に生かせば、企業としての継続的な成長へとつなげられます。 大手企業と連携するスタートアップ企業にとっては、大規模な組織の信頼性を生かした事業運営を行える点がメリットです。大手企業の豊富な研究資金を活用して新規事業を展開できれば、金銭面の不安を解消できる可能性もあります。 (出典:国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構「オープンイノベーション白書 第二判」) 4-3.事業推進のスピードがあがる オープンイノベーションでは、外部機関の人材や設備を活用して効率的に新規事業を推進できます。苦手分野の業務を外部機関に任せることで生産性が向上すると、新製品やサービスの完成までにかかる期間の短縮化を図れるでしょう。 企業にとっての時間は、重要な経営資源の1つです。事業の推進速度が高まれば予測外の市場の変化により、ビジネスチャンスを失うリスクを回避できます。 オープンイノベーションによって事業の推進速度が高まると、開発コストの削減も可能です。推進速度が高まったことで生まれる時間の余裕を次の研究開発活動に回せば、更なる事業拡大を目指せる可能性もあります。 (出典:国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構「オープンイノベーション白書 第二判」) 5.企業がオープンイノベーションを成功させるには 企業がオープンイノベーションに取り組むと組織戦略やオペレーション上の課題に直面し、想定通りの成果を得られないケースもあります。さまざまな課題に直面するリスクを回避し、オープンイノベーションを成功させるために把握しておきたい注意点やポイントは、以下4点です。 (出典:国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構「オープンイノベーション白書 第二判」) 5-1.全社的な戦略・ビジョンを策定する オープンイノベーションを行うこと自体が組織の目標になってしまうと、想定通りの成果を得られません。既存事業がある企業では他のプロジェクトの遂行が優先されてオープンイノベーションに対し、十分な人員や予算が配分できないケースもあります。 オープンイノベーションを成功させるには、企業としてのビジョンと全社的な経営戦略の策定が必要です。ビジョンとは、自社の未来の理想像です。経営戦略とは、ビジョンの達成に向けて自分たちが採用する手段を意味します。 経営戦略やビジョンの策定後は「達成に向けてなぜ、オープンイノベーションが必要か」といった位置付けを明確化することが必要です。合わせて、オープンイノベーション戦略も策定し、従業員に共有しましょう。 (出典:国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構「オープンイノベーション白書 第二判」) 5-2.オープンイノベーション専門組織を設定する オープンイノベーションを行う際にはさまざまな部門の従業員が協力し合い、プロジェクトに取り組むことが必要です。プロジェクトをスムーズに運営するためには、オープンイノベーションの専門組織を設定して以下の業務を担当させます。 ・オープンイノベーションの手段やプロセスの検討 ・組織内への啓蒙活動 ・オープンイノベーションの成功事例の共有 上記の業務は通常、特定部門に対してのみではなく、全社に影響する活動として進められます。スムーズな業務遂行を支援するためには、専門組織を研究開発部門や事業部門から独立した組織として設定し、十分な権限を与えましょう。 専門組織に配属する人材は、他部門との兼任は避けることが理想です。組織内に適任者がいない場合はオープンイノベーションに精通した人材を新規に雇用して、キーマンを任せることも考えてください。 (出典:国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構「オープンイノベーション白書 第二判」) 5-3.外部の連携先を探す オープンイノベーションの連携先を探す際には多様な手法を取り入れて、自社の条件に合う外部機関を選定しましょう。独自に探す場合は以下の手法を活用すると、自社のリソース不足の解消につながる連携先を選定できます。 ・インターネット検索 ・異業種交流会や学会への参加 ・オープンイノベーションプラットフォームの活用 オープンイノベーションプラットフォームとは、企業同士のマッチングや連携先選定後の事業推進をサポートするサービスです。オープンイノベーションプラットフォームには連携先を探している企業の情報が登録されているため、効率的に情報収集を行えます。連携先候補にはプラットフォーム上でメッセージを送信し、事業提携や共同研究開発についての相談を行うことも可能です。 独自に探しても条件に合う連携先が見つからない場合は、大学の産官学連携コーディネーターやオープンイノベーションの仲介業者に相談する方法を考えましょう。産官学連携コーディネーターは企業・官公庁・研究者の仲介役となり、マッチングをサポートする専門家です。産官学連携コーディネーターに連携先の条件を伝えると、研究者の紹介を受けられる可能性もあります。 (出典:国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構「オープンイノベーション白書 第二判」) (出典:J-Net21「提携先の見つけ方について教えてください。」) 5-4.オープンイノベーションへの理解を社内で深める オープンイノベーションを組織内に定着させて継続的な取り組みにつなげるためには、従業員の協力と深い理解が欠かせません。経営層は率先してオープンイノベーションの意義や目標の理解に努めて、取り組みを主導しましょう。その上で経営層から従業員に対し、オープンイノベーションに取り組む決意や外部機関と連携するメリットを説明します。 現場の従業員に自前主義へ固執する考えがある場合には新しい挑戦を肯定的に捉える組織文化を作り、イノベーション人材の育成を図ることも必要です。状況によっては組織文化を改革する目的で従業員の失敗をマイナスには捉えず、肯定的に評価する仕組みの導入も検討されます。 (出典:国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構「オープンイノベーション白書 第二判」) (出典:経済産業省「企業のオープンイノベーション推進における人材マネジメントに関する調査報告書」) 6.オープンイノベーションの成功事例 オープンイノベーションに関する理解を深めるためには、成功事例を知ることも役立ちます。日本企業や自治体の成功事例から、自社でオーブンイノベーションを行う際のヒントを得てください。 (出典:国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構「オープンイノベーション白書 第二判」) (出典:平成29年度科学技術白書「なぜ今、オープンイノベーションなのか」) (「オープンイノベーションの団体の生の声」) (「資金調達サポート事業の成果」) 6-1.コニカミノルタ株式会社 コニカミノルタ株式会社は、情報機器の製造販売を基盤事業として成長した企業です。コニカミノルタ株式会社ではペーパーレス時代の本格化への対応策として2014年に中期経営計画を打ち出し、オープンイノベーションの専門組織を立ち上げました。専門組織は世界5か国に設立され、教育機関・ベンチャー企業・投資家などと連携し、新規事業の技術開発や研究活動に取り組んでいます。 2014年に打ち出された中期経営計画における組織目標は、「5年以内に顧客重視の企業へ大きく転換すること」です。オープンイノベーションの専門組織は組織目標を達成するため、顧客ニーズをつかむ拠点や組織文化の変革を主導する機関としての役割も担っています。 コニカミノルタ株式会社の専門組織における研究開発活動は、新製品が提供する顧客価値や新技術によって解決を図る社会課題の定義を起点として取り組むことが特徴です。専門組織の取り組みから事業化した製品・技術は複数あり、一定の成果をあげています。 (出典:国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構「オープンイノベーション白書 第二判」) 6-2.鶴岡市 山形県鶴岡市は人口流出・地域産業の衰退化などの問題を解決するために県と市が連携して大学を誘致し、「鶴岡サイエンスパーク」を開設しました。大学を誘致した目的は鶴岡市を新しい知的産業のフィールドとして発展させ、人口流入・定着につなげることです。鶴岡サイエンスパーク内には大学の教育研究機関の他、宿泊施設も設置されています。 鶴岡サイエンスパークに設置された教育研究機関は、ITを駆使したバイオ研究のパイオニアとして世界中から注目される施設に成長しました。鶴岡市の大学整備プロジェクトを通じて6社のベンチャー企業も誕生し、大きな成果をあげています。 (出典:国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構「オープンイノベーション白書 第二判」) 6-3.大阪市 大阪市は「うめきた地区」を大阪・関西エリアの発展拠点として機能させる目的を持ち、オープンイノベーションを意識した開発プロジェクトを立ち上げました。うめきた地区は西日本最大のターミナルエリアにあたることから、「発展拠点としてのポテンシャルが高い」と判断したためです。 2013年に大阪市はうめきた地区に、世界で活躍する技術者・起業家が集合できる開発拠点「大阪イノベーションハブ」を開設しました。大阪イノベーションハブでは現在、新規事業の創出につながるイベントが年間200回以上開催されています。新しい参加者をより多く獲得するために、イベントはさまざまな主体によって開催される仕組みです。 大阪市では先進的な事業に取り組む企業を応援する目的で、地域独自の助成制度も整備しています。 (出典:国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構「オープンイノベーション白書 第二判」) (出典:大阪市「うめきた(大阪駅北地区)プロジェクト」) (出典:INVEST OSAKA「助成制度・税制優遇」) まとめ オープンイノベーションとは、組織内だけでなく外部の企業や機関と協力をしながら新しい価値を生み出す取り組みのことです。IT技術が発達し、製品やサービスの開発サイクルが短くなっている現在では、組織内外を問わずさまざまなかかわりを持つことが大切です。 ただし、オープンイノベーションを成功させるには全社的に戦略を立て、社内での理解を深める必要があります。また、信頼できる外部の連携先を探すには、外部との交流を多くもつようにしましょう。 #column_wrap .txtbox{margin:1em 0 4em;}#column_wrap .txtbox p{margin:0 0 2em; line-height:2em; margin-top: 0 !important;}#column_wrap .txtbox p.mb0{margin-bottom:0 !important;}#column_wrap .txtbox p.mb1em{margin-bottom:1em!important;}#column_wrap .txtbox p.mb2em{margin-bottom:2em!important;}#column_wrap .txtbox p.mt0{margin-top:0 !important;}#column_wrap .list_none li:before{display: none !important}#column_wrap .pageindex{max-width: 620px;margin:1.5em auto 6em; padding:1.5em 2.5em;background: #f4f9f9; list-style-type:none;}#column_wrap .pageindex p{font-size:1.5em; text-align:center;margin-bottom: 1em; color: #333;}#column_wrap .pageindex ol{counter-reset:item;list-style-type:none; padding-left: 0;}#column_wrap .pageindex>ol>li{list-style:none !important; padding: 0.4em 0;}#column_wrap .pageindex ol li ol{padding-left:1em !important; margin-top: 0 !important;}#column_wrap .pageindex ol li:before{counter-increment:item; content:counters(item, "-")". "!important;;position: inherit !important; padding-right: 0.5em;}#column_wrap .list_none li:before{display: none !important}#column_wrap .pageindex ol li a{line-height:2em !important;}#column_wrap .list_none li:before{display: none !important}#column_wrap .txt_red{color:#F00;}#column_wrap .txt_bold{font-weight:bold;}#column_wrap .borderbox{margin: 0 auto 2em; padding:2em; border:1px solid #A0A0A0;}#column_wrap .borderbox p:last-of-type, #column_wrap .borderbox li:last-of-type{margin-bottom:0 !important}#column_wrap .borderbox{padding: 1em;}

山梨県のスタートアップ支援

お問い合わせ窓口

山梨県のスタートアップ支援について

お気軽にお問い合わせください。